どうも!初めましての方は初めまして、初心者のWebサイト勉強のとみーです!

フランス政府給費留学生制度の第1次選考である書類審査では、研究計画書が最重要視されています。

参考 フランス政府給費留学生制度って?という方は、こちらの記事をご覧ください。

ですが、学生のうちに研究計画書を書く機会なんてそうそうありませんし、

どうやって書いたらいいのかわからない…。

という人も多いでしょう。

特に、学士留学の学生は研究を行うわけではないため、

修士・博士の研究計画書とはそもそも書き方が大きく異なり、個別の対策をする必要

があります。

とみーが出願したときも実際に出願した人・合格した人の情報はほとんどなかったので、自分なりに色々戦略を立てて書いたのをよく覚えています。

とはいえその結果合格できたので、とみーが気をつけたポイントというのは書き方に悩むみなさんの参考になると思い、この記事を作成することにしました。

研究計画書に関する指定・ルール

研究計画書に関する指定は、以下の通りです。

とみーの知り合いには3ページ書いて合格した人がいます!

言語の指定はあるものの、内容に制限・指定はまったくないので自分で1から考えなければなりません。

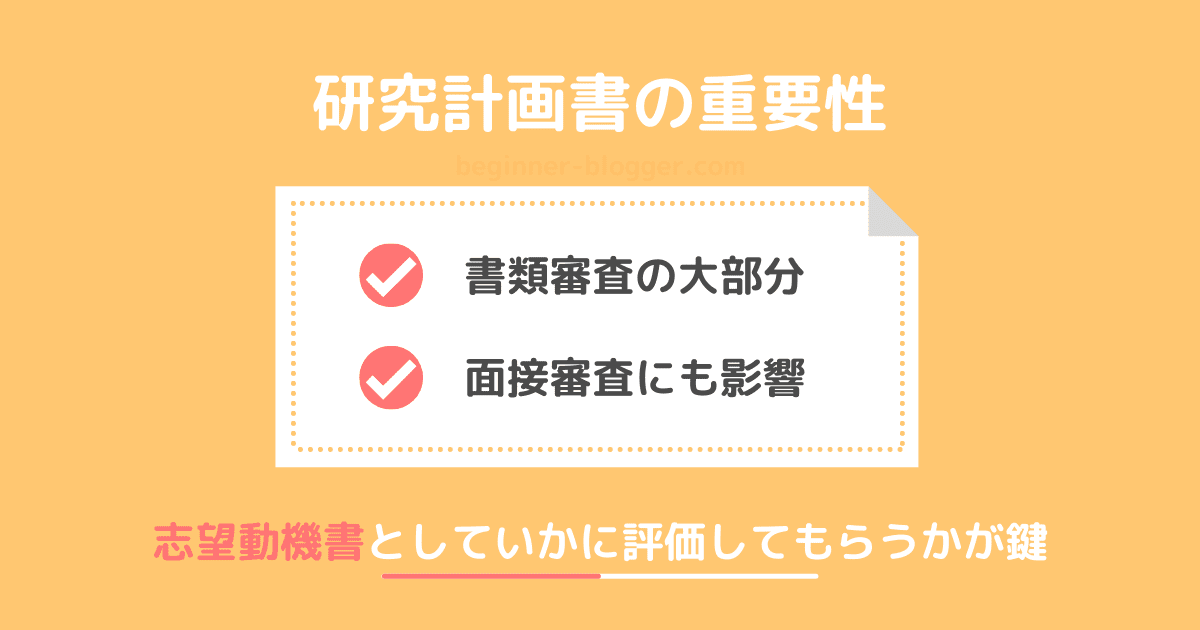

書類審査で研究計画書ってどれくらい大事?

研究計画書の書類審査における重要度は、

となっています。

実際の審査基準と詳しい内訳

詳しくは「フランス留学するならフランス政府給費留学生制度にチャレンジしよう!-第1次選考:書類審査のポイント」で扱っていますが、要点をまとめると以下のようになります。

審査は50点満点で、研究計画書の内容が関連するのは5点分の「志望動機」と計30点分の「留学計画」です。

「留学の志望動機」は「経歴」という分類にはなっていますが、志望動機を示す提出書類は研究計画書しかありません。

そのため、研究計画書は「志望動機」を含めて作成する必要があります。

理系の場合は語学力を証明する書類(DELF や TCF の成績)の提出がないため、語学力も研究計画書から判断されることになります。

履歴書など他の書類も英語・フランス語で提出するものの、語学力を測れるだけの文量ではないため研究計画書がほぼ 100% と言っても過言ではないでしょう。

研究計画書の細かい審査項目は公表されていませんが、文系と同様に

あたりが重要視される可能性は高いと言えます。

これらの情報から分かる通り、文系・理系によらず書類審査は研究計画書にかかっていると言えます。

「研究計画書」という名前でありながら「学術的価値」に対する評価は審査の一部に過ぎないことから、志望動機書としての側面が強い点にも注目しましょう。

学士として出願する場合は特に、研究により学問の発展に貢献するわけではないため

学術的価値は見出しにくく、志望動機を

いかに評価してもらえるかが鍵

です。

第2次選考でも研究計画書が審査される

第1次選考に合格した後に待っている第2次選考は、面接試験です。

面接試験では研究計画書の内容をさらに深掘りしてプレゼンを行う必要があるため、研究計画書の良し悪しがプレゼンの質に大きく関わってきます。

計画がしっかり練れていればプレゼンも準備しやすいですが、計画が中途半端だと実際の面接で苦労します。

また、研究計画書の内容が面接の際に質問されることもあるので、第1次選考1回限りでないという点でも非常に重要です。

プレゼン対策としておすすめなのがこちらの本です。

プレゼンの中身自体は自分で繰り返し練習しなければいけませんが、重要なのは問いかけられた質問にしっかり答えられるかです。この本は日常会話の習得に向けたものですが、自然な受け答え方や間の取り方は学ぶものが多く、音声も多く確認できる点からプレゼン対策としても十分に使える一冊です。

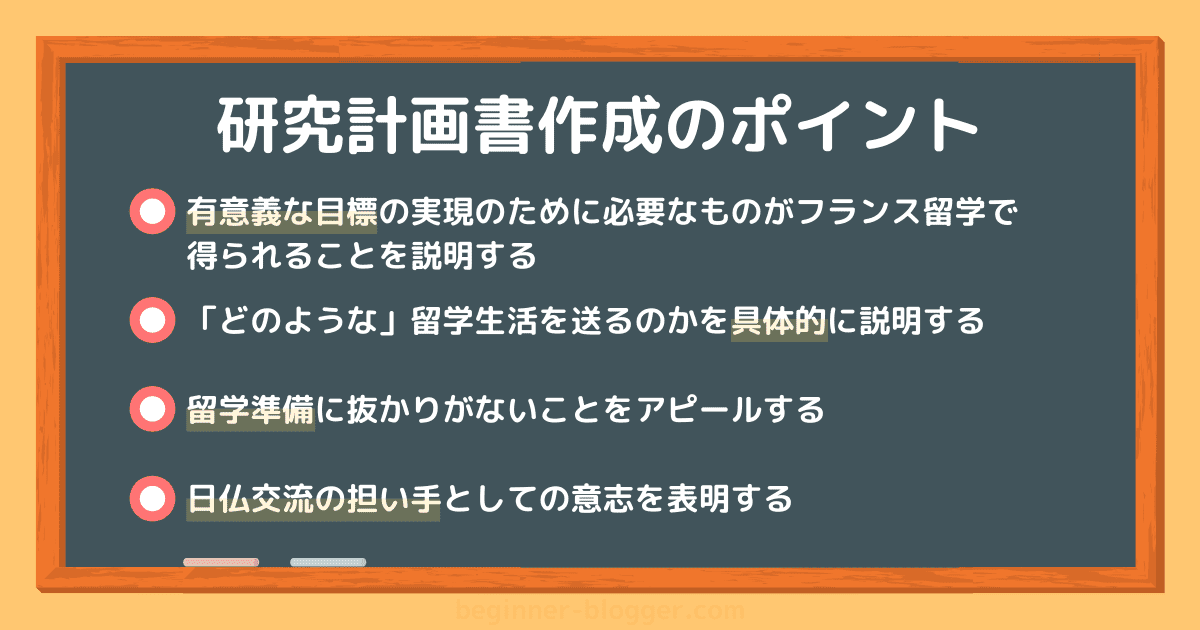

研究計画書作成のポイント

何よりもまず押さえておきたいのが、上でも説明したように、学士として留学する場合

留学・研究計画書は志望動機書

としての側面が非常に強い

ということです。

そのため、現地のどのような環境に興味を持ち、どのような点で日本と違うから留学したいと思ったのかを詳しく説明することが大切です。

また、人それぞれ

- フランスが世界の最先端を行く分野の勉強をしたい

- フランスの文化について本場で勉強したい

- フランスの大学の特定の教員のもとで学びたい

などの目的があると思いますが、留学を志す人に求められるのは

ではなく、

といった姿勢です。

研究計画書の構成

まず初めに、とみーは大まかな構成から考え始めました。

1〜2ページという少ないページ数の中では書きたいことをすべて書くことはできず、書く内容を厳選しなくてはならないからです。

欧米のエッセイでは通常、文章を

の3部に分けて書きます。このことを参考にして、とみーは次のようにしました。

- 導入自己紹介・留学したいと思った経緯・達成したい目標や夢

私には〜という目標がある

- 本文志望動機に関連した具体的な計画

- そのためには〜する必要がある

- それはフランスで実現できる

- 具体的には〜を通じてできる

- フランスでは〜という経験も得られる

- 結論留学後の展望

これらの経験は帰国後〜として生かすことができ、目標の達成につながる

とても自然な論理展開ではないでしょうか?

構成が決まった後は、各ブロックの詳細な内容を考えました。

導入:自己紹介・留学したいと思った経緯・目標

導入部分に盛り込んだのは、

の3つです。

自己紹介

自己紹介は本来必要ないと思うのですが、計画書の冒頭からいきなり

私は〜を計画している…

と書き出すのは乱暴に感じたので、とみーは簡単な自己紹介から始めることにしました。

ただし、学歴などの個人情報は履歴書で提出するため、

という最低限の情報だけです。

貴重な1〜2ページを圧迫するのは避けるべきです!

My name is (名前). I am a (学年)-year student at (大学名), majoring in computer science. In this document, I would like to outline my motivation to participate in (プログラム名) to (留学先の学校名), and what I am planning to do in this program and after finishing this program.

留学したいと思った経緯

この部分は人によっては必要ないかもしれません。

とみーは文章全体の流れを考えた結果、経緯を説明した方が収まりが良かったので自己紹介の後に挿入しました。

とみーは大学の留学プログラムに興味を持ち、調べていくうちにその内容の良さに魅力を感じていったので、次のような文章になりました。

It was when I chose the second foreign language, before starting university, that I found out about (プログラム名). As I learned about the program, I became interested in (興味を引いた内容・動機付け)connections with a wide variety of people whom I cannot meet in Japan.

達成したい目標や夢

ここからが本番です。

計画書の中で必ず触れなければならないのは、留学が

奨学金で援助したいと思わせるような

価値を生む

ということです。

参考までに、2021年度の文系の審査項目には「学術的価値」が明記されていました。

学士の学生にとって留学先での活動は勉強がメインなので、研究により新しいものを生み出す修士・博士の学生とは異なり、それ自体に価値を見出してもらえないことが多いです。

留学生が勉強するだけでは社会や学問の発展には直接繋がりません。。。

そのため、留学先での勉強がどんな価値を生むのかを意識的にしっかりアピールする必要があります。

そこでとみーは、将来の目標を掲げることでアピールを図りました。

In the future, I would like to go to the doctoral course, majoring in computer science, and after that, engage in the development of a variety of software providing entertainment to the users such as games and applications as a communication tool. It is said that human relationships have become weaker and weaker lately in Japan. I want to break through the current situation as a software engineer and then expand this activity to the world.

人間関係が希薄化していく現在の状況を克服することは社会的に大きな課題なので、取り組む価値はすでに自明だと思い、どの点にこの目標達成の価値があるかはわざわざ説明しませんでした。

このように

私には〜という目標がある

と宣言しておくと、「何のために」フランス留学を決意したのかが明確になり、計画書の方向性が伝わりやすくなります。

本文:志望動機に関連した具体的な計画

本文として含むべき項目は

です。

を上で書いた目標実現の観点から具体的に説明します。

具体的な計画を説明する上で重要な2つのポイント

とみーが意識したのは、

- 目標実現のために必要な経験・知識・スキルがあること

- それらはフランス・留学先の学校で得られること

の2つを盛り込んで、フランスに留学する必要性に説得力を持たせることです。

とみーの場合、フランスに行きたかったというよりもその学校に行きたかったという気持ちが強かったので、その学校に行く必要性に焦点を当てました。

このようにすることで、

目標や夢を達成する上で

フランスに留学することが鍵

である

ことを伝えることができ、強いアピールになると考えたからです。

とみーは将来の目標である「エンジニア」のための能力として、異なる観点から2つピックアップしそれぞれを1つのパラグラフとしてまとめました。

具体例1:第1パラグラフ

本文としての最初のパラグラフは次のような感じです。

- 必要なもの

エンジニアには顧客の様々な要望に応えるために専門的な知識が欠かせず、専門的な知識を得るためには土台となる知識も不可欠

- フランスに留学する価値1

留学先の学校では日本の大学ではあり得ない授業の組み合わせが可能であり、それにより幅広い基礎知識が得られる

- フランスに留学する価値2

その学校はさらに自分の専攻する情報工学系にも強い

- 簡単なまとめ

自分の専門分野に対する理解を深めつつ基礎知識を幅広く伸ばせる

In order to meet various needs from clients, engineers need extensive knowledge. To improve expertise, a broad knowledge is also indispensable. (留学先の学校名) puts much emphasis on basic knowledge than Japanese universities. For example, while economics and business administration are essential to operating a company, students studying computer science in Japan do not have much opportunity to learn them. In addition to the courses on basic knowledge, (留学先の学校名) has expertise in computer science. In its curriculum, there are lectures of application development for Android and those of image synthesis and 3D video games as optional courses. I will take these courses because they are exactly what I want to specialize in. I can learn not only the fundamental knowledge but also the structure of software and the practical usages of the technical knowledge at (留学先の学校名).

留学に対してきちんと準備を行っていることを示すために、具体的な授業や先生の名前を積極的に出しています。

具体例2:第2パラグラフ

続く第2パラグラフもほぼ同じ構造にしました。

- 必要なもの

開発に携わる人をまとめ、グループの中で主体性を持って行動する力はエンジニアとして必要な能力の1つである

- フランスに留学する価値1

留学先の学校では企業や NPO などの組織と連携した学生プロジェクトがあり、そうした能力を育む機会に恵まれている

- フランスに留学する価値2

日本とは比べ物にならないくらい学生団体の活動が活発で、主体的に活動する機会も申し分ない

- 簡単なまとめ

学生プロジェクトや学生団体での活動を通じて、日本ではできない経験が得られる

Engineers are required to lead many people involved in development and proactively perform in the group. There are various group works and projects with companies and other organizations like NPO and NGO at (留学先の学校名). Through cooperation with business people and discussions with various people, such skills can be cultivated. Proposing various ideas to accomplish a project is also a necessary process for engineers. Moreover, it is one of the attractions that student organizations of (留学先の学校名) are more active than those of Japanese universities as the students manage most of the school events. In (プログラム名), I can experience what cannot be easily done in Japan.

こちらもきちんと留学先の情報を調べ、「学生プロジェクト」や「学生団体」といった具体的なキーワードを出しています。

ありきたりな志望動機

今になってみるとありきたりすぎたと思うのですが、とみーは本文の第3のパラグラフを次のように作りました。

I also want to have connections with various people. There are international students from many countries in (留学先の学校名). Therefore, studying and living there will lead to having relationships with people from more various culture than those living in Japan. These connections will help me have broader knowledge and perspective, and improve my language and communication skills.

留学生を受け入れている学校に留学生が多く集まるのは当たり前なので、志望動機としては稚拙な感じがしますよね。

結果としてはこのパラグラフを含めて合格できたものの、決して高い評価を得られる内容ではないので、代わりに上のような「必要な知識がある→フランスではそれができる」という流れをもう1つ組み込む方がよかったと思います。

結論:留学後の展望

最後の結論は

です。

導入・本文の内容を踏まえて、

フランスでの経験が留学後

どのような形で活かされていくのか

を具体的に書くことを意識しました。

また、フランス大使館が最終的に求めているのは日仏交流の担い手であるという点も考慮し、日本とフランスの関係強化に携わりたいという意志も一言添えておきました。

After returning to Japan, I would like to continue to doctoral course at a graduate school overseas. That is because I want to further broaden my knowledge and connections that will have been extended through two years of study in France, in different environment from France. By developing expertise based on the basic knowledge learned in France, I would like to become an engineer who can be active in the world. By doing so, I want to strengthen ties between Japan and France.

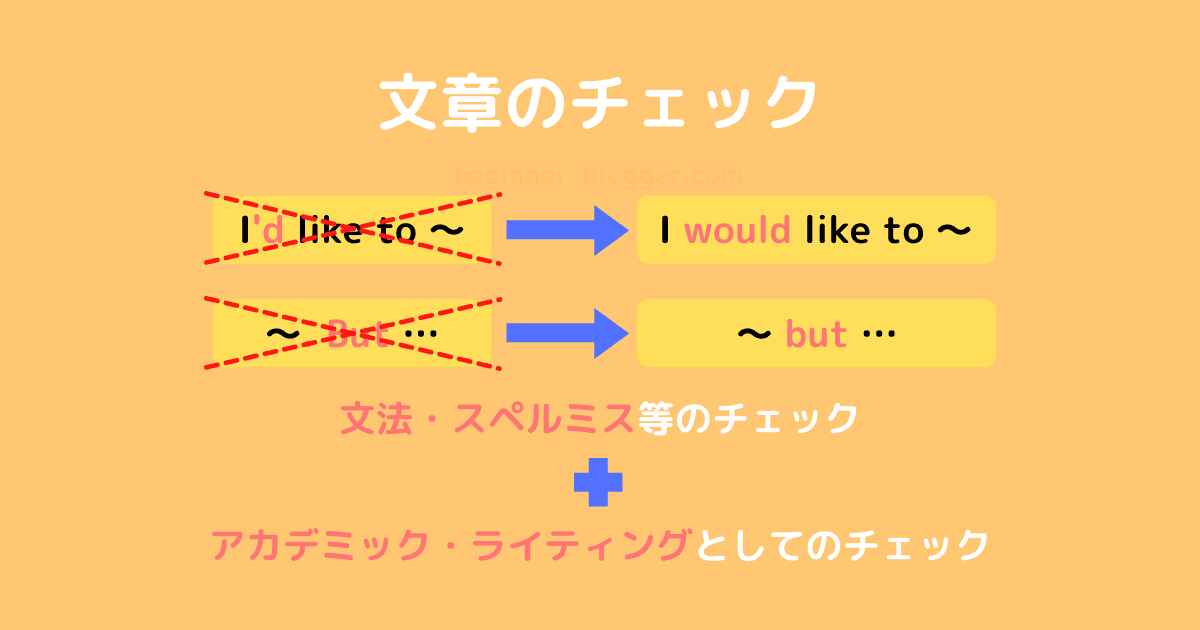

書き終えたら文章のチェックを忘れずに!

当然のことですが、書き終えたら最後にミスがないかを入念に確認し

必ずネイティブの先生やアカデミック・ライティングに精通した先生に

添削をしてもらう

ようにしましょう。

確実に対策できる部分を疎かにして減点されることほど勿体無いことはありません!

可能なのであれば、ネイティブの先生とアカデミック・ライティングに精通した先生の両方に添削してもらいましょう。

というのも、ネイティブの先生は言語の面でのチェックはできますが、アカデミック・ライティングとして求められる体裁や論理構造、内容について詳しいとは限らないからです。

そのため、学術的な部分は英語・フランス語での論文執筆経験がある先生などにお願いするのが理想です。

留学・研究計画書を書くにあたって文法やスペルのミスはもちろんのこと、不自然な表現は減点に繋がるため絶対に避けたいです。

当然提出前にネイティブの先生にチェックをしてもらうべきですが、先生は間違いを直すことはできてもみなさんの言葉を変えることはできないため、ベストな表現を提案してくれる保証はありません。

この本は226もの表現パターンを取り上げているため、自分の計画書に相応しい表現を見つけるのにおすすめです!

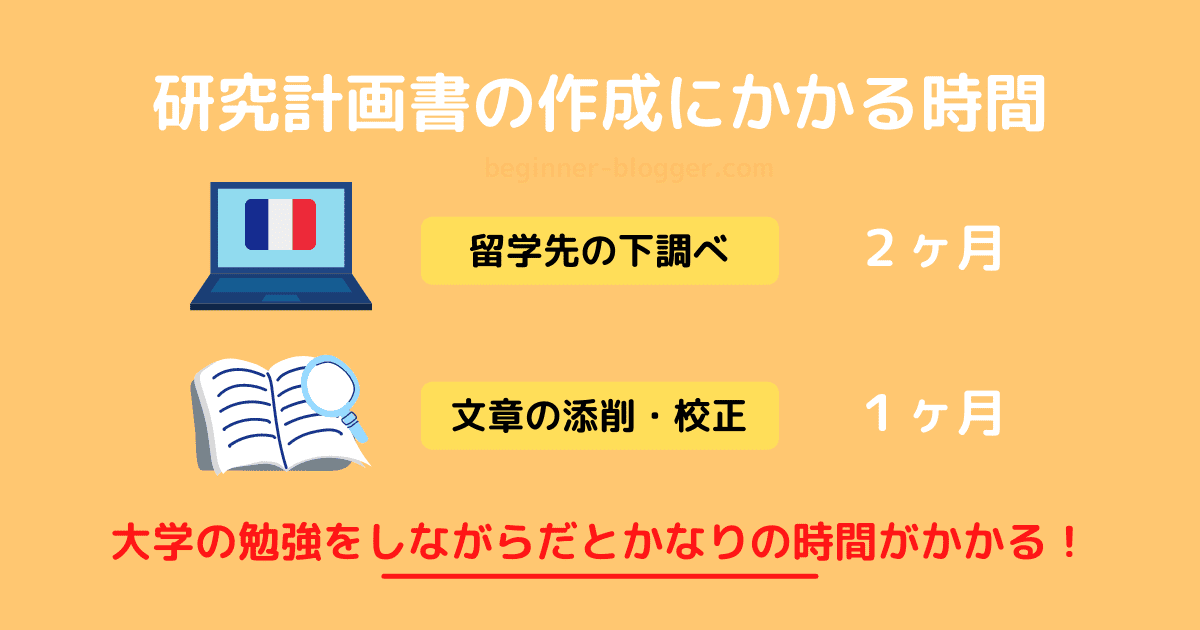

研究計画書の作成にかかる時間

しっかりした研究計画書を書くためには、文章の構成を練る時間もある程度ですし、何より下調べに時間がかかります。

奨学金で支援したいと思わせるほどの客観的な価値がなければ合格することはできず、そのためには入念な下調べが欠かせません!

多くの人が大学や大学院に通いながら準備することになると思いますが、とみーは大学に通いながらで

おおよそ3ヶ月

かかりました。

留学先の学校についての下調べで約2ヶ月、計画書を書き出してから文法や内容の面で大学の先生の添削を受け、校正を繰り返して完成させるまでが約1ヶ月でした。

まとめ

近年は比較的合格のハードルが下がっていると言われているものの、知り合いで落ちてしまった人を実際に何人か見てきたので、合格のためにはきちんとした対策を行う必要がある点は依然変わりません。

十分な時間をかけて対策をして合格を掴み取りましょう!!

コメント